|

Emprisonnement

Cellule de Nelson Mandela dans la prison de Robben Island.

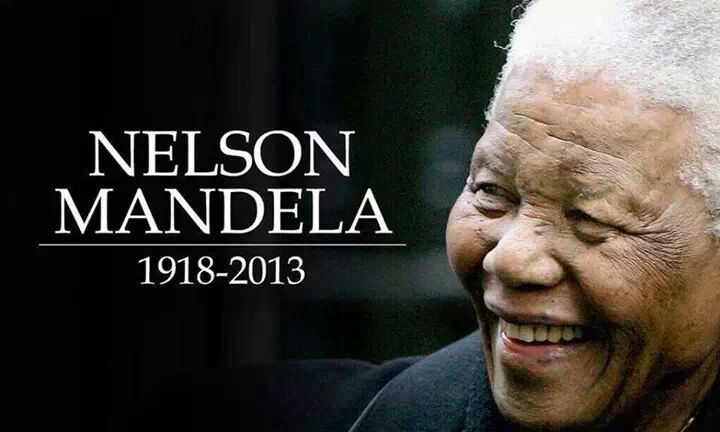

Nelson Mandela est emprisonné dans l'île prison de Robben Island, sous le numéro de matricule 46664, où il reste dix-huit de ses vingt-sept années de prison. En prison, sa notoriété s'étend au niveau international. Sur l'île, il effectue des travaux forcés dans une carrière de chaux. Les prisonniers y sont victimes de kératite, due à la poussière et à la lumière ; Mandela doit d'ailleurs plus tard se faire opérer de ce fait du canal lacrymonasal. Les prisonniers échangent néanmoins leurs connaissances dans ce qui devient « l'université Mandela », parlant aussi bien politique que de William Shakespeare, Nelson Mandela récitant et enseignant le poème Invictus (Invaincu) de William Ernest Henley afin de les encourager. Quand ils ne vont pas à la carrière, Mandela et les autres détenus cassent des cailloux dans une des cours de la prison avec des cadences éprouvantes.

Les conditions de vie dans la prison sont très rudes. Les prisonniers sont séparés selon leur couleur de peau, les prisonniers noirs recevant les plus petites rations. Les prisonniers politiques, dont fait partie Nelson Mandela, sont séparés des criminels de droit commun et ont encore moins de droits. Mandela étant un prisonnier de classe D (la plus basse classe), il n'a droit qu'à un visiteur et une lettre tous les six mois. Cette lettre a souvent été retardée durant une longue période et rendue illisible par la censure de la prison. Il se lave avec de l'eau de mer froide et dort dans une cellule minuscule.

Un caillou ovale de 5 km² à quelques encablures du Cap, plat comme une limande et peuplé de phoques : voilà à quoi se résume Robben Island, transformée au fil du temps en léproserie, en hôpital psychiatrique, en fort militaire et pour finir en prison de haute sécurité.

Mais si Robben Island est un lieu pour briser la volonté des prisonniers, celle de Mandela semble se renforcer dans la détention. Selon le témoignage d'Amhed Kathrada, un de ses codétenus, Mandela n'accepte aucun traitement de faveur, que ce soit pour le travail ou les vêtements, et mène toutes les actions de contestation avec les autres prisonniers, dont des grèves de la faim. Il refuse par exemple d'appeler les gardes sous le nom de baas (patron) comme ils l'exigent.

La carrière de chaux sur Robben Island, où Nelson Mandela a travaillé

Entrée de la prison de Robben Island. Condamné à perpétuité.

Robben Island, une prison de sécurité maximale

Alors que beaucoup de prisonniers les plus militants du Congrès panafricain refusent de parler ou même regarder les gardiens, Mandela essaye d'analyser la situation et perçoit que les Afrikaners sont surtout dirigés par la peur que la majorité noire refuse de partager le pouvoir et fasse d'eux et de leur famille les victimes d'une révolution sanglante. Nelson Mandela profite de ces années pour apprendre l'histoire des Afrikaners et leur langue, l'afrikaans, afin de comprendre notamment leur mentalité et d'établir un véritable dialogue avec eux. Défiant le point de vue de l'ANC, qui considérait alors le pouvoir afrikaner comme une version moderne du colonialisme européen, il en vient lui-même à estimer et déclarer que l'Afrikaner est un Africain au même titre que n'importe lequel de ses codétenus noirs, songeant que, à leur place et dans d'autres circonstances, il aurait pu avoir la même vue sur l'apartheid. Cette compréhension des Afrikaners lui donne l'esprit de réconciliation nécessaire aux futures négociations.

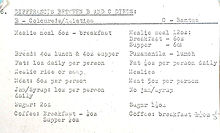

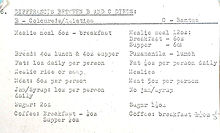

Menus de la prison :

les Bantous (ou Noirs, menu C) dont faisait partie Mandela, recevaient encore moins de nourriture que les autres prisonniers (« Asiatiques et coloured (métis)», menu B).

Dans ses mémoires, publiées en 1981, l'agent secret Gordon Winter dévoile son implication dans un complot pour faire évader Mandela en 1969 : le groupe des comploteurs avait été infiltré par Winter pour le compte du gouvernement sud-africain. Celui-ci voulait que Mandela s'échappe pour qu'il puisse ensuite être abattu pendant la poursuite. Le complot avait été déjoué par les services secrets britanniques. En 1971, au bout de sept ans, il quitte la carrière de chaux et est transféré au ramassage du guano. Le 6 décembre de la même année, l'Assemblée générale des Nations unies en séance plénière déclare l'apartheid crime contre l'humanité.

Au début de l'année 1976, il reçoit pour la première fois la visite d'un membre du gouvernement sud-africain. Le ministre des prisons, Jimmy Kruger, vient lui proposer une libération à condition qu'il se fixe au Transkei, alors dirigé par Kaiser Matanzima, neveu de Mandela condamné par celui-ci pour son soutien passif à l'apartheid. Mandela refuse, fait part de ses revendications et pose la question de sa libération en invoquant au passage l'histoire de plusieurs héros de la cause nationaliste afrikaner, un temps eux-mêmes condamnés pour haute trahison puis finalement rapidement graciés. Il décline même toute rencontre avec Matanzima de peur que cela légitime les bantoustans auprès de la communauté internationale.

Le 16 juin 1976 éclatent les émeutes de Soweto, nouvelle étape dans la contestation et la répression. En septembre 1977, Steve Biko, fondateur du Mouvement de conscience noire meurt torturé en prison par la police. En octobre, le Conseil de sécurité des Nations unies avec la résolution 417 « condamne vigoureusement le régime raciste sud-africain » et demande la libération de « toutes les personnes emprisonnées au titre de lois arbitraires sur la sûreté de l'État […] et pour leur opposition à l'apartheid ». En novembre, avec la résolution 418, il impose un embargo sur les ventes d'armes à destination de l'Afrique du Sud. Nelson Mandela ainsi que d'autres militants sont placés en isolement carcéral, où radio et journaux sont interdits ou censurés. En 1979, il revoit, après quinze ans, sa deuxième femme, Winnie, qui subit aussi la prison ou l'assignation à résidence.

Pendant son emprisonnement, Mandela étudie par correspondance à l'université de Londres via son programme externe, et reçoit un diplôme de bachelor of Laws. Il est même présélectionné pour le titre de chancelier de cette université, mais s'incline face à la princesse Anne du Royaume-Uni.

Robben Island, matricule 46 664

L’Alcatraz sud-africain

Un caillou ovale de 5 km² à quelques encablures du Cap, plat comme une limande et peuplé de phoques : voilà à quoi se résume Robben Island, transformée au fil du temps en léproserie, en hôpital psychiatrique, en fort militaire et pour finir en prison de haute sécurité.

Isolée du continent par un bras de mer aux forts courants, réservée aux détenus à risque, Robben Island rappelle la prison d’Alcatraz. Dans la baie de San Francisco comme ici, la logique est la même : disposer d’un centre de détention suffisamment sûr pour y isoler les détenus à risque et décourager par avance toute tentative d’évasion. La seule différence tient au fait qu’Alcatraz n’accueillit aucun prisonnier politique, contrairement à Robben Island qui accueillit à partir de 1964 un détenu de 46 ans condamné à la perpétuité pour sabotage et trahison : Nelson Mandela, matricule 46 664.

Il ne quittera l’île qu’en 1982, pour rejoindre une autre prison qui dut lui faire l'effet d'un palace en comparaison.

Prison de Pollsmoor et premières négociations

En mars 1982, Mandela est transféré, en compagnie des principaux dirigeants de l'ANC à la prison de Pollsmoor (en), dans la banlieue du Cap. S'il a été envisagé un moment que ce transfert avait été réalisé afin d'éloigner ces dirigeants de la nouvelle génération de Noirs emprisonnés à Robben Island, surnommée l'« université Mandela », le ministre de la Justice Kobie Coetsee a dit au contraire que ce transfert avait été accompli afin de pouvoir établir un contact discret entre eux et le gouvernement sud-africain.

Pendant les années 1980, le MK relance la guérilla, occasionnant la mort de nombreux civils : tentative de sabotage de la centrale nucléaire de Koeberg, poses de mines anti-personnel dans le Northern et Eastern Transvaal tuant une vingtaine de personnes dont des enfants à Chatsworth dans le district de Messina, attentat à la bombe à Pretoria tuant dix-sept personnes, dans un centre commercial à Amanzimtoti tuant cinq personnes dont trois enfants ou encore dans un bar de Durban. Dans l'autre camp, un escadron de la mort comme la Vlakplaas, créé pour éliminer les opposants au gouvernement de l'apartheid, commet plus d'une centaine de crimes, incluant meurtres, tortures et fraudes. Un autre escadron de la mort comme le Civil Cooperation Bureau étend ses opérations jusqu'en Europe et assassine des militants de l'ANC, dont Dulcie September en France en 1988.

En février 1985, le président Pieter Willem Botha offre à Nelson Mandela, contre l'avis de ses ministres, la liberté conditionnelle en échange d'un renoncement à la lutte armée. Mandela rejette l'offre, disant dans un communiqué transmis par sa fille Zindzi : « Quelle liberté m'est offerte alors que l'organisation du peuple demeure interdite ? Seuls les hommes libres peuvent négocier. Un prisonnier ne peut pas faire de contrat. ». La même année, Botha abolit les lois sur les laissez-passer et les mariages mixtes. Mais cela est considéré comme trop timide par Nelson Mandela qui réclame toujours avec l’ANC clandestin « un homme, une voix ».

La première rencontre entre Nelson Mandela et le gouvernement a lieu en novembre 1985 : le ministre de la Justice, Kobie Coetsee, rencontre Mandela à l'hôpital Volks au Cap, où il est opéré de la prostate. Au cours des quatre années suivantes, une série de rencontres pose les bases pour de futures négociations, mais aucun progrès réel n'est réalisé. Sa dernière prison en 1986 est une villa avec piscine dans le périmètre du centre pénitentiaire de Paarl, à une soixantaine de kilomètres du centre-ville du Cap.

|

|

|

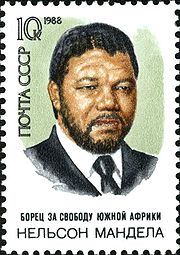

Timbre soviétique (1988) à l'effigie de Nelson Mande la à l'occasion de son 70e anniversaire.

|

Pendant toute la durée de l'emprisonnement de Nelson Mandela, la pression locale et internationale sur le gouvernement sud-africain se fait toujours plus forte. En 1985, il est le premier lauréat du prix Ludovic-Trarieux pour son engagement en faveur des droits de l'homme. Comme il est en captivité, c'est sa fille qui reçoit le prix en son nom.

En juin 1988 a lieu le concert hommage des 70 ans de Nelson Mandela à Wembley, regardé par six cents millions de téléspectateurs dans soixante-sept pays, qui expose au niveau mondial la captivité de Mandela et l'oppression de l'apartheid, et qui, selon l'ANC, force le régime sud-africain à libérer Mandela plus tôt que prévu : le 7 décembre 1988, il est autorisé à regagner son domicile où il est assigné en résidence surveillée, sa libération n'étant ainsi que partielle. En 1989, alors que l'état d'urgence règne depuis quatre ans, Nelson Mandela écrit à Pieter Botha, et tout en précisant que « la question de [sa] libération n’en est pas une », « face au spectre d’une Afrique du Sud coupée en deux camps hostiles se massacrant mutuellement », il veut faire négocier « les deux principales organisations du pays », le gouvernement et l'ANC. Il détermine les principaux points à traiter : « Premièrement, la revendication de la règle de la majorité dans un État unitaire, deuxièmement, les inquiétudes de l’Afrique du Sud blanche face à cette demande. » Ils ont un entretien le 5 juillet 1989 dans la résidence de Botha. Cette même année, à la suite d'un accident vasculaire cérébral, Botha est remplacé par Frederik de Klerk à la tête du gouvernement. Le 15 octobre 1989, de Klerk libère sept dirigeants de l’ANC, dont Walter Sisulu, qui ont chacun passé vingt-cinq ans en prison. En novembre, Nelson Mandela dit de de Klerk qu'il est « le plus sérieux et le plus honnête des leaders blancs » avec qui il ait pu négocier. De Klerk annonce la libération de Nelson Mandela le 2 février 1990 au cours d'un discours prononcé au Parlement.

Libération, prix Nobel et négociations constitutionnelles

Djida Tazdaït au côté de Nelson Mandela, après l'intervention du parlement européen pour sa libération, début des années 1990.

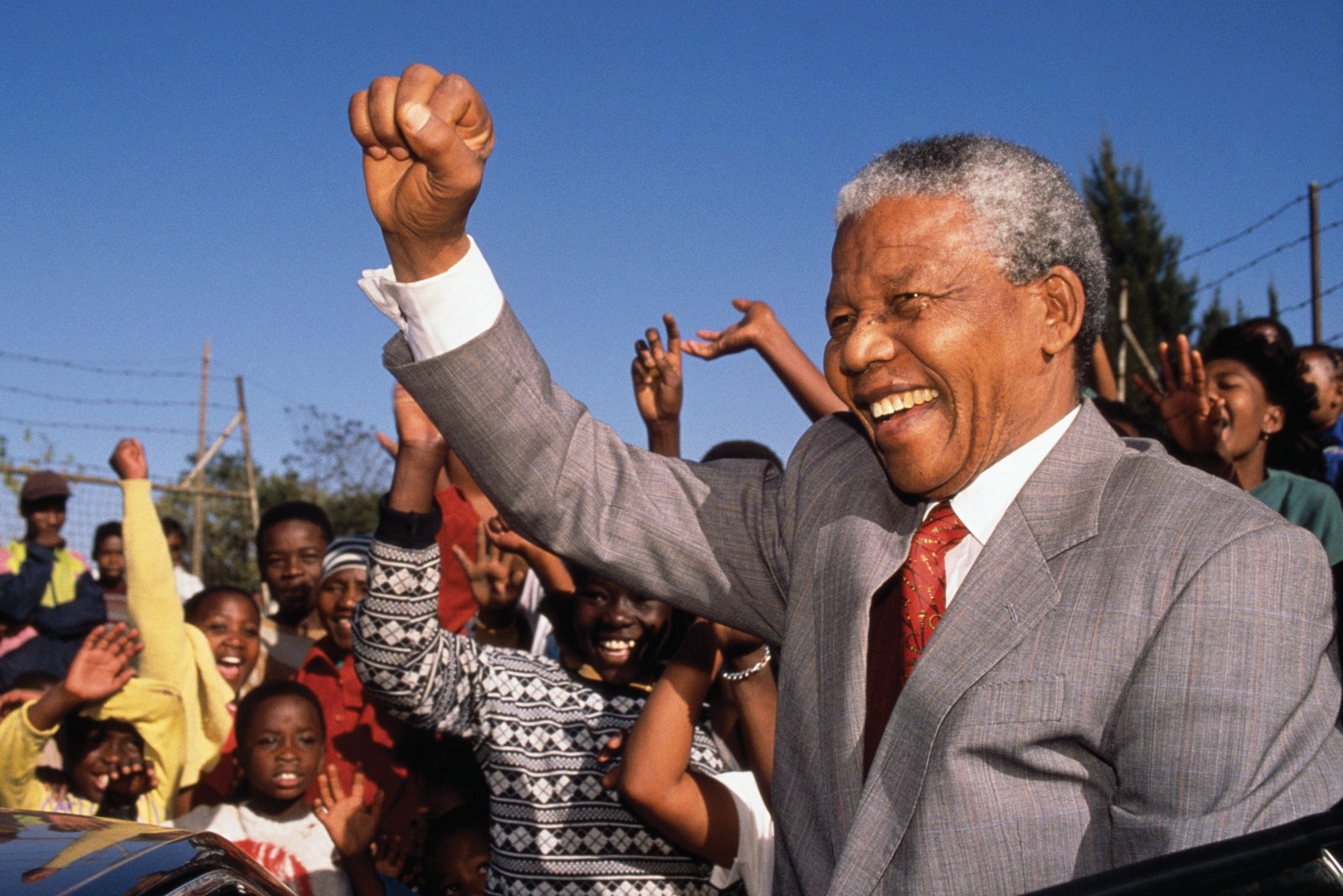

Le 2 février 1990, le Président de Klerk annonce la levée de l'interdiction de l'ANC et de plusieurs autres organisations anti-apartheid, ainsi que la libération prochaine et sans condition de Nelson Mandela. Ce dernier est libéré le 11 février 1990 et l'événement est retransmis en direct dans le monde entier.

Le jour de sa libération, Nelson Mandela fait un discours depuis le balcon de l'hôtel de ville du Cap. Il y déclare son engagement pour la paix et la réconciliation avec la minorité blanche du pays, mais annonce clairement que la lutte armée de l'ANC n'est pas terminée:

« Notre recours à la lutte armée en 1960 avec la formation de l'aile militaire de l'ANC était purement une action défensive contre la violence de l'apartheid. Les facteurs qui ont rendu nécessaire la lutte armée existent toujours aujourd'hui. Nous n'avons aucune option à part continuer. Nous espérons qu'un climat propice à une solution négociée existera bientôt, ce qui rendra inutile la lutte armée. »

Mandela dit aussi que son objectif principal est de donner à la majorité noire le droit de vote aussi bien aux élections nationales que locales. Il annonce également à la foule :

« Je suis là devant vous non pas comme un prophète mais comme un humble serviteur du peuple. » Le 26 février 1990, il demande à ses partisans : « Jetez dans la mer vos fusils, vos couteaux et vos machettes », afin de pacifier les relations entre l'ANC et le gouvernement mais aussi la rivalité entre l’ANC et l’Inkhata zoulou qui a fait de nombreuses victimes.

Nelson Mandela mène le parti lors des négociations sur l'élaboration d'une nouvelle constitution transitoire sud-africaine qui ont lieu entre mai 1990 (accords de Groote Schuur) et mars 1994. Le 6 août, Mandela confirme les accords avec de Klerk, et l’ANC proclame la fin de la lutte armée (Pretoria Minute).

Les négociations entre les partis sont parfois tendues comme lorsque, en 1991, Mandela qualifie de Klerk de « dirigeant d'un régime illégitime, discrédité et minoritaire ». Nelson Mandela propose de faire passer le droit de vote à 14 ans, proposition pour laquelle il est blâmé par ses collaborateurs et à propos de laquelle il dit plus tard avoir fait « une grave erreur de jugement ».

Le 30 juin 1991, le parlement sud-africain vote la suppression des dernières lois piliers de l'apartheid encore en vigueur qu'étaient la loi sur la classification raciale et celle sur l'habitat séparé.

En juillet 1991, Nelson Mandela est élu président de l'ANC à l'occasion de la première conférence nationale de l'ANC en Afrique du Sud et Oliver Tambo, qui dirigeait l'ANC en exil depuis 1969, devient secrétaire national.

Nelson Mandela fait alors un voyage à Cuba lors duquel il rencontre Fidel Castro. Celui-ci dira de lui : « Nelson Mandela est connu et de plus admiré et chéri par des millions innombrables de personnes dans le monde entier ». Comme Fidel Castro lui rend hommage durant la célébration du 26 juillet 1991, en sa présence : « Si on veut avoir un exemple d’un homme absolument intègre, cet homme, cet exemple est Mandela. Si on veut avoir un exemple d’un homme inébranlablement ferme, vaillant, héroïque, serein, intelligent, capable, cet exemple et cet homme est Mandela. Et je ne le pense pas – a ajouté le Commandant en Chef – après l’avoir connu, après avoir eu le privilège de converser avec lui, après avoir eu le grand honneur de le recevoir dans notre pays, je le pense depuis beaucoup d’années, et je le reconnais comme l’un de symboles les plus extraordinaires de cette ère ».

Frederik de Klerk et Nelson Mandela au Forum économique de Davos, 1992.

Au début de 1992, des élections législatives partielles virent au désastre pour le Parti national au bénéfice des candidats du Parti conservateur favorable au maintien de l'apartheid. Le président de Klerk, qui avait fait de l'élection générale partielle de Potchefstroom un enjeu national, et qui avait été alors désavoué dans ce traditionnel bastion électoral du parti national, organise alors un ultime référendum auprès de l'ensemble des électeurs blancs pour solliciter leur appui. Il obtient publiquement celui de Mandela, qui cherche par ailleurs à calmer les ardeurs et les impatiences des militants de l'ANC. Le 17 mars 1992, avec 68,7 % de oui, de Klerk obtient sans ambiguïté le soutien de l'ensemble de la communauté blanche. Lors de son discours de victoire devant le parlement du Cap, il déclare que les électeurs blancs ont eux-mêmes « décidé de refermer définitivement le livre de l'apartheid ».

Les pourparlers s'arrêtent à la suite du massacre de Boipatong en juin 1992 où Mandela rompt les négociations et accuse le gouvernement de de Klerk de complicité dans ces tueries. Les négociations reprennent cependant en juin 1992 après le massacre de Bisho, les menaces de confrontation sanglante démontrant qu'elles constituent la seule issue pour l'Afrique du Sud.

Les efforts de Nelson Mandela et du président Frederik de Klerk sont reconnus mondialement quand ils reçoivent conjointement le prix Nobel de la paix en 1993 en hommage à « leur travail pour l'élimination pacifique du régime de l'apartheid et pour l'établissement des fondations d'une Afrique du Sud nouvelle et démocratique ». Pour le comité Nobel, « le régime de l'apartheid donnait un visage au racisme ». Lors de la cérémonie de remise du prix, Nelson Mandela rend hommage à Frederik de Klerk « qui a eu le courage d'admettre qu'un mal terrible avait été fait à notre pays et à notre peuple avec l'imposition du système de l'apartheid ». Il demande également au gouvernement birman la libération du prix Nobel de la paix 1991 Aung San Suu Kyi, comparant sa lutte à la sienne.

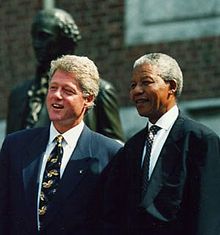

Le président américain Bill Clinton et Nelson Mandela à Philadelphie, États-Unis,

le 4 juillet 1993.

Quand Chris Hani, un des dirigeants du MK et du Parti communiste sud-africain, est assassiné le 10 avril 1993 par un extrémiste blanc, Janus Walusz, avec la complicité de Clive Derby-Lewis, député du Parti conservateur, on craint que le pays soit à nouveau plongé dans la violence. Nelson Mandela lance un appel au calme au pays par un discours considéré comme présidentiel bien qu'il n'ait pas encore été élu : « Je m'adresse ce soir à tous les Sud-Africains, noirs et blancs, du fond de mon être. Un homme blanc, plein de préjugés et de haine, est venu dans notre pays et a accompli une action si ignoble que notre nation tout entière se situe au bord du précipice. Une femme blanche d'origine Afrikaner a risqué sa vie pour que nous puissions reconnaître et traduire en justice cet assassin. Le meurtre de sang-froid de Chris Hani a créé un choc dans tout le pays et dans le monde… Il est maintenant temps pour tous les Sud-Africains de s'unir contre ceux, de n'importe quel camp, qui espèrent détruire ce pour quoi Chris Hani a donné sa vie : la liberté pour chacun d'entre nous ».

Bien que des émeutes aient lieu après l'assassinat, les négociateurs parviennent à un accord pour fixer les premières élections nationales non raciales du pays à la date du 27 avril 1994, correspondant à l'expiration normale du mandat présidentiel de de Klerk, soit à peine plus d'un an après le meurtre de Chris Hani. Avant les élections, Nelson Mandela doit réussir à éviter un éclatement du pays et une guerre civile en négociant d'une part avec le général Constand Viljoen, chef du mouvement Afrikaner Volksfront (ou Front afrikaner, AVF) fédérant plusieurs organisations politiques conservatrices ou d'extrême-droite, qui réclame la création d'un Volkstaat, c'est à un dire un État « ethniquement pur » pour les Afrikaners, et considère Frederik de Klerk comme un traître, d'autre part avec le roi des zoulous Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu qui veut créer son propre État zoulou au Natal.

Les discussions avec Constand Viljoen ont lieu grâce à son frère jumeau qui entretient d'anciennes relations avec l'ANC. La première rencontre a lieu entre Mandela et Joe Modise chef de Umkhoto we Sizwe d'une part, avec les dirigeants de l'AVF, Constand Viljoen et Tienie Gronewald, de l'autre. Pendant trois mois et demi, plus de vingt réunions ont lieu entre l'ANC et l'AVF. Elles aboutissent à un protocole d'accord sur la constitution d'un groupe de travail bipartite pour examiner la possibilité de créer un volkstaat, en contrepartie de quoi l'AVF s'engage à décourager toute action pouvant faire capoter la transition politique. Ce protocole est cependant dénoncé par une partie de l'extrême droite mais aussi par le parti national. C'est l'expédition militaire ratée au Bophuthatswana pour venir en aide à leur allié, le président Lucas Mangope qui refuse de réintégrer le bantoustan dans l'Afrique du Sud, qui convainc Viljoen de se désolidariser de ses alliés du parti conservateur et surtout de l'extrémiste et très peu fiable mouvement de résistance afrikaner. Après avoir joué les intermédiaires entre le président F.W. de Klerk et Lucas Mangope, Constand Viljoen prend unilatéralement la décision d'inscrire, dix minutes avant la clôture des inscriptions, son nouveau parti, le front de la liberté, pour participer aux élections du 27 avril. Voulant rassembler toutes les tendances d'une société divisée par l'apartheid, Mandela propose à Viljoen d'intégrer le gouvernement d'unité nationale.

La campagne pour persuader l'Inkatha de participer aux élections débouche de son côté sur une action commune du président sud-africain F.W. de Klerk et de Mandela qui rencontrent le 8 avril le roi Zwelithini et le prince Mangosuthu Buthelezi. Durant ces entretiens, Mandela propose notamment à Zwelithini de devenir le monarque constitutionnel du KwaZulu-Natal. Après une heure et demie de discussion internes entre Buthelezi et Zwelithini, ce dernier refuse la proposition au prétexte que les demandes liées au roi ne peuvent être séparées de celles de l'Inkatha. L'échec des pourparlers amène le gouvernement à déclarer l'état d'urgence au Natal tandis que l'ANC envisage une option militaire pour faire plier l'Inkatha. Après des perquisitions et d'importantes saisies d'armes et de munitions par l'armée dans les camps d'entraînement de l'Inkatha, Buthelezi réclame une médiation internationale que Mandela et F.W. de Klerk acceptent. Cette médiation est cependant ajournée du fait de la volonté de Buthelezi de modifier le calendrier électoral. De son côté, le roi Goodwill Zwelithini envoie un émissaire auprès de Mandela pour l'informer qu'il est finalement prêt à accepter la proposition mais aussi qu'il craint pour sa propre vie, faisant indirectement référence à Buthelezi. Finalement, après avoir consulté un vieil ami kenyan, le professeur Washington Okumu, Buthelezi accepte, sept jours avant la date du scrutin, de participer aux élections. Selon Colette Braeckman et contrairement à la version des faits relatés par Allister Sparks, c'est Mandela et lui seul qui aurait réussi à convaincre Buthelezi de participer aux élections en persuadant en une heure le roi des Zoulous, Goodwill Zwelithini d'y participer, lui faisant comprendre que s'il suivait Buthelezi il pourrait tout perdre.

Président de la République

Le président Nelson Mandela à Brasilia, au Brésil, en juillet 1998.

A la suite des premières élections générales multiraciales du 27 avril 1994 remportées largement par l'ANC (62,6 % des voix), Nelson Mandela est élu président de la république d'Afrique du Sud. Lors d'un discours le 2 mai, il prononce le « free at last - enfin libre » de Martin Luther King. Nelson Mandela prête serment aux Union Buildings de Pretoria le 10 mai 1994 devant une grande partie des responsables politiques internationaux, d'Al Gore à Fidel Castro. Il préside au premier gouvernement non racial du pays, en l'occurrence un gouvernement d'unité nationale entre l'ANC, le Parti national et le parti zoulou Inkatha Freedom Party. Ses deux vice-présidents sont alors Thabo Mbeki (ANC) et Frederik de Klerk (NP).

Dans son discours d'investiture, Mandela célèbre la fin de l'apartheid dont « doit naître une société dont toute l'humanité sera fière », le retour de l'Afrique du Sud dans la communauté internationale et l'amour commun du pays et l'égalité raciale seront le ciment de la nouvelle « nation arc-en-ciel en paix avec elle-même et avec le monde ». Il évoque les défis de son mandat que sont la lutte contre la pauvreté, les discriminations et « qu'il n'y a pas de voie facile vers la liberté ». La date du 27 avril devient un jour férié en Afrique du Sud, le jour de la Liberté.

A partir de 1996, Mandela laisse à Thabo Mbeki la gestion quotidienne du pays et en décembre 1997 il quitte la présidence de l'ANC, ce qui permet une passation des pouvoirs en douceur et contribue à la stabilité politique du pays et à conserver sa bonne image au niveau international. Quand Nelson Mandela quitte le pouvoir peu avant ses 81 ans à la date symbolique des émeutes de Soweto, il laisse l'image d'un grand résistant et d'un grand chef d'État, notamment pour sa capacité à pardonner. Il laisse une démocratie solide mais de grands problèmes à résoudre, héritage des abus et négligences du régime de l'apartheid. Son successeur hérite de l'économie la plus puissante d'Afrique mais stagnante et avec d'énormes inégalités entre Blancs et Noirs souvent peu éduqués et un taux de chômage de 40 %. Il est l'unique personnalité politique mondiale contemporaine à avoir reçu un hommage aussi unanime et autant de respect et d'affection.

Politique intérieure

Commission de la vérité et de la réconciliation

Article détaillé : Commission de la vérité et de la réconciliation (Afrique du Sud).

Conformément aux négociations de la période de transition, une commission de la vérité et de la réconciliation, présidée par l'archevêque anglican et prix Nobel de la Paix Desmond Tutu, est créée pour recueillir le récit des exactions et des crimes commis sous l'apartheid par le gouvernement, les forces de sécurité mais également par les mouvements de libération comme l'ANC. Pour Desmond Tutu, « sans pardon, il n'y a pas d'avenir, mais sans confessions, il ne peut y avoir de pardon ». L'objectif affiché est que, dans une sorte de catharsis, les personnes et communautés blessées par les événements passés du pays se voient ainsi offerte la possibilité de confronter différentes lectures du passé pour mieux tourner une page historique douloureuse. Les coupables de violence sont encouragés à se confesser, une amnistie étant offerte en cas d'aveux. En l'absence de confession ou de refus de se présenter devant la commission, des poursuites judiciaires peuvent être engagées si les autorités ont suffisamment de preuves pour engager une procédure. Sur le plan judiciaire, la peine de mort, dont l'application était suspendue, est abolie par le parlement.

Si des policiers, soldats mais aussi des activistes anti-apartheid ou des citoyens ordinaires confessent des crimes, peu de responsables de haut niveau comparaissent devant la commission. L'ancien ministre de la Loi et de l'Ordre Adriaan Vlok accepte certes de comparaître et de se repentir, mais l'ancien président Pieter Willem Botha et le vice-président Thabo Mbeki refusent. Pour montrer l'exemple, Nelson Mandela détaille les exactions de l'ANC, notamment en Angola dans les années 1970. Il admet par la suite que, dans sa lutte contre l'apartheid, l'ANC avait aussi violé les droits de l'homme ; il est d'ailleurs critique vis-à-vis de ceux de son propre parti qui essayent de supprimer des éléments des rapports de la commission allant dans ce sens. Le processus de la Commission vérité et réconciliation a parfois laissé un goût amer pour les vingt mille victimes de l'apartheid ayant témoigné, des inculpés comme Wouter Basson surnommé « docteur la mort » étant acquitté, et le versement des indemnisations prenant des années. Malgré cela, la commission vérité et réconciliation et la méthode Mandela de « dialogue sans exclusion » font école en Afrique.

Réconciliation nationale

Prônant la réconciliation nationale, Mandela se rend à Orania pour rencontrer la veuve d'Hendrik Verwoerd et organise une tea party à Pretoria réunissant les épouses des anciens Premiers ministres et présidents du pays avec les épouses des anciens prisonniers de Robben Island. Mandela encourage les Sud-Africains noirs à soutenir l'équipe de rugby des Springboks lors de la coupe du monde de rugby 1995 qui a lieu dans le pays. Après la victoire, Mandela présente le trophée au capitaine de l'équipe Francois Pienaar, un Afrikaner. Mandela porte le maillot avec le numéro de Pienaar, et l'événement est vu comme un symbole de la réconciliation entre les Noirs et les Blancs d'Afrique du Sud.

Des critiques ont été émises au sein de l'ANC pour sa politique de pardon et de réconciliation envers les blancs sud-africains : son soutien des Springboks a été à peine toléré par certains de ses partisans noirs, tout comme sa visite dans le village afrikaner ultra-conservateur d'Orania, où les Noirs ne sont pas admis, pour visiter la veuve du créateur des lois les plus injustes de l'apartheid. De leur côté, les Afrikaners de ce village voyaient dans la réconciliation une façon d'éliminer la culture des Boers.

Pour Mandela, aucune autre politique n'était cependant possible, notamment parce que les généraux et l'extrême-droite blanche pouvaient faire dérailler tout le processus de pacification, notamment le scrutin de 1994. Sa politique n'a jamais été remise en cause par l'ANC. Cette réconciliation est considérée comme un succès par la communauté internationale qui a permis d'éviter une guerre civile entre Blancs et Noirs.

Reconstruction économique

Maisons construites par le programme de reconstruction et de développement (RDP) à Soweto.

Nelson Mandela se consacre d'abord à la réconciliation et à la création d'une nouvelle identité nationale sud-africaine, laissant la responsabilité de l'économie à un ministre et un gouverneur de la banque centrale blancs, avant d'en charger Thabo Mbeki. Le gouvernement d'union nationale entame, dès 1994, le programme de reconstruction et de développement (RDP) pour combattre les conséquences socio-économiques de l'apartheid, comme la pauvreté et le grand manque de services sociaux, des problèmes qui requièrent, selon le gouvernement, un environnement macroéconomique plus fort. L'amplitude du programme est comparée à celle du new Deal mis en place par le gouvernement américain lors de la Grande Dépression et il est soutenu par tous les partis politiques.

Entre 1994 et début 2001, selon le gouvernement sud-africain, plus d'un million cent mille maisons à bas coût pouvant bénéficier de l'aide gouvernementale ont été construites, accueillant cinq millions de Sud-Africains sur les douze millions et demi mal logés. Entre 1994 en 2000, quatre millions neuf cent mille personnes, pour la plupart habitant les anciens homelands, bénéficient d'un accès à l'eau potable et un million sept cent cinquante mille foyers sont raccordés au réseau électrique, la proportion de foyers ruraux avec l'électricité passant de 12 à 42 %. En 1999, trente-neuf mille familles ayant bénéficié de la réforme agraire se partagent trois mille cinq cent cinquante kilomètres carrés. Selon le gouvernement, en quatre ans, deux cent cinquante mille personnes ont reçu des terres. D'avril 1994 à fin 1998, cinq cents nouvelles cliniques donnent un accès aux soins à cinq millions de personnes ; à partir de 1998, un programme de vaccination contre la poliomyélite-hépatite immunise huit millions d'enfants en deux ans. La construction de routes, égouts ou réservoirs donne du travail à deux cent quarante mille personnes pendant cinq ans. Le RDP est cependant critiqué pour la faible qualité des maisons construites dont 30 % ne respectent pas les normes, un approvisionnement en eau dépendant beaucoup des rivières et des barrages et dont la gratuité pour les ruraux pauvres est coûteuse. À peine 1 % des terres envisagées par la réforme agraire a été effectivement distribué.

L'aile gauche marxiste de l'ANC dès 1994 remet en cause les choix économiques pris par le gouvernement Mandela pour rassurer les intérêts économiques nationaux et étrangers. Tout changement économique et social radical avait ainsi été écarté conformément aux négociations constitutionnelles. Les partisans des nationalisations et des redistributions des richesses étaient déçus. Il lui est aussi reproché de ne pas avoir investi massivement dans un programme de travaux publics pour transformer l'économie durant sa présidence, de peur de paraître communiste, et d'avoir plutôt opté pour un plan de construction de logements financé par des banques privées sud-africaines: celles-ci n'ayant pas d'idéal social n'ont pas accordé de financements à des emprunteurs noirs et pauvres.

Une nouvelle constitution pour l'Afrique du Sud

En 1995, la constitution transitoire de 1993, élaborée pendant les négociations pour mettre fin à la domination politique blanche, est remplacée par une nouvelle constitution, adoptée au parlement par la quasi-unanimité des députés de l'ANC et du parti national. Peu de temps après, le 30 juin 1996, les ministres du Parti national quittent le gouvernement d'union nationale pour entrer dans l'opposition. Des lois établissent la discrimination positive destinée à favoriser l'intégration économique des Noirs.

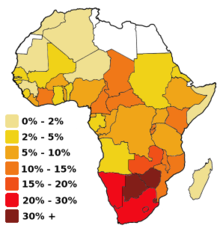

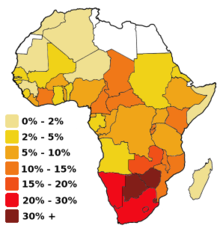

Taux de personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine en Afrique chez les adultes de 15 à 49 ans, 1999. L'Afrique du Sud est l'un des pays les plus touchés.

Nelson Mandela est critiqué pour l'absence d'efficacité de la politique de son gouvernement dans la lutte contre le sida par le juge Edwin Cameron. Mandela admet après son mandat qu'il peut avoir manqué à son devoir envers son pays en n'apportant pas plus d'attention à l'épidémie du sida. Pendant son mandat, le pourcentage de femmes enceintes séropositives triple, passant de 7,6 à 22,8 %, et le nombre de morts estimé par an dépasse la barre des cent mille en 1999. Mandela fera la préface du livre d'Edwin Cameron Témoins du sida en 2005. Le système de santé est impuissant à combattre l'épidémie de sida qui fait baisser l'espérance de vie moyenne des Sud-Africains de 64,1 à 53,2 ans de 1995 à 1998.

Autres événements

Nelson Mandela est affectueusement surnommé Madiba par les Sud-Africains, son nom du clan Xhosa. Après avoir été élu président, une des caractéristiques de Mandela est l'utilisation de chemises en batik, connues sous le nom de « chemise Madiba », même lors d'événements officiels, ce qui influence la mode du pays.

Nelson Mandela publie son autobiographie Un long chemin vers la liberté en 1995 où il raconte son enfance, son engagement politique, ses longues années de prison et son accession au pouvoir.

Politique internationale

En 1994, la diplomatie sud-africaine, très marquée par le long règne de Pik Botha et principalement tournée vers le monde occidental, l'Afrique australe et Taiwan se découvre un nouveau périmètre à vocation planétaire. La nouvelle politique étrangère mise en œuvre est avant tout celle de Nelson Mandela, de Thabo Mbeki et d'Aziz Pahad le nouveau ministre délégué aux affaires étrangères. Dans les premiers temps, la politique africaine de Pretoria est hésitante et souffre d'un déficit en expertise lié au départ de nombreux diplomates, contribuant à l'échec de plusieurs médiations sud-africaines tentées en Afrique. Cependant, grâce aux « premières élections démocratiques de l'après apartheid », l'Afrique du Sud passe de l'isolement diplomatique le plus complet à un statut « d'exemple moral » pour la communauté internationale.

Les tentatives de médiation internationale

Dès le début de sa présidence, Nelson Mandela est sollicité pour arbitrer plusieurs conflits africains bien qu'il souhaite tenir son pays à l'écart des conflits régionaux. Il accepte cependant d'être le médiateur de plusieurs négociations de paix, notamment dans l'Afrique des Grands Lacs (au Zaïre et au Rwanda) et aussi en Angola mais les résultats de ses interventions sont mitigés. Après la victoire des forces de Laurent-Désiré Kabila au Zaïre, il assure le nouveau régime de son soutien sans faille, allant même parler de « soi-disant massacre de réfugiés rwandais au Congo », mais il s'agit surtout à la fois d'éviter un éclatement du pays et de ses éventuelles conséquences sur l'Angola voisine mais également de protéger les intérêts de la De Beers. D'autres médiations de Nelson Mandela ont lieu au Timor oriental (1997) et au Soudan sans produire les effets escomptés.

Dans la première opération militaire post-apartheid, Mandela envoie les troupes sud-africaines intervenir au Lesotho en septembre 1998 pour protéger le gouvernement du Premier ministre Pakalitha Mosisili.

Les relations avec la Libye

Nelson Mandela ne manque jamais de saluer les pays qui ont soutenu la lutte contre l'apartheid comme la Jamahiriya arabe libyenne du colonel Kadhafi qu'il qualifie de « leader moral » ou « frère leader » et auquel il décerne l'ordre de Bonne Espérance en 1997, la plus haute distinction du pays. À l'intention de ceux qui désapprouvent ces visites, comme le département d'État américain, il réplique qu'ils « n'ont pas de morale » et que « cet homme les a aidés en un temps où nous étions seuls, quand ceux qui disent que nous ne devrions pas être ici, aidaient l'ennemi ». C'est au colonel libyen que Nelson Mandela avait accordé sa première visite à l'étranger d'homme libre en 1990 et c'est à lui en premier qu'il rend visite une fois élu en 1994. Le colonel Kadhafi sera le dernier chef d’État qu'il recevra en visite officielle à la fin de sa présidence en 1999.

Auprès de Kadhafi, le président Mandela intervient plus particulièrement pour régler le procès de deux Libyens, accusés par les États-Unis et le Royaume-Uni de l'attentat de Lockerbie qui avait fait 270 victimes en 1988. Mandela est choisi par les gouvernements américain, anglais et saoudien. Dès 1992, Mandela propose de manière informelle au président George H. W. Bush de juger les Libyens dans un pays tiers. Bush accepte la proposition, ainsi que le président français François Mitterrand et le roi Juan Carlos Ier d'Espagne. En novembre 1994, six mois après son élection, Mandela propose que l'Afrique du Sud soit le pays qui héberge le procès, mais le Premier ministre britannique John Major rejette l'idée, disant que son gouvernement n'a pas confiance en une cour de justice étrangère. Mandela renouvelle son offre à Tony Blair en 1997. La même année, à la conférence des responsables des chefs de gouvernement du Commonwealth à Édimbourg, Mandela avertit qu'« aucune nation ne devrait être à la fois plaignante, procureur et juge ». Un compromis est trouvé pour un procès aux Pays-Bas et le président Mandela commence les négociations avec le colonel Kadhafi pour la remise des deux accusés Megrahi et Fhimah en avril 1999. Le 31 janvier 2001, Fhimah est acquitté, mais Megrahi est jugé coupable et condamné à vingt-sept ans de prison. Nelson Mandela lui rend visite en juin 2002, visite à la suite de laquelle il dénonce ses conditions d'emprisonnement en isolement total. Megrahi est ensuite transféré dans une autre prison et n'est plus soumis à une incarcération en isolement.

D'anciens collaborateurs de Mandela pensent qu'au-delà de la loyauté indéfectible que Mandela démontre pour ceux qui avaient aidé l'ANC lors de sa lutte contre l'apartheid, la décoration de l'ordre de Bonne Espérance était un moyen de montrer que l'Afrique du Sud avait une diplomatie qui n'excluait aucun État, mais surtout une tactique politique de Mandela afin de gagner la confiance de Kadhafi et d'obtenir de lui de commencer les négociations avec la communauté internationale afin de résoudre le conflit lié à l'attentat et lever les sanctions internationales contre la Libye.

Les relations avec les États-Unis

Les États-Unis parient sur la nouvelle Afrique du Sud pour bâtir une nouvelle politique efficace à partir de Johannesburg. Le pays est alors considéré comme l'un des dix pays prioritaires au monde et reçoit une aide massive (16 % de l'aide américaine à l'Afrique sub-saharienne en 1997). Le département d'État favorise d'ailleurs la formation de la nouvelle élite noire. Si les fréquents détours de Mandela en Libye agacent la Maison-Blanche, celle-ci parie en fait sur l'avenir et sur Thabo Mbeki, alors visiteur fréquent de Washington DC.

Après la présidence

Comme il s'y était engagé lors de son élection, Nelson Mandela, qui était le plus vieux président, élu à l'âge de 77 ans, n'est pas candidat à un second mandat en 1999. Il se met en retrait de la vie politique, laissant la présidence de la République à Thabo Mbeki après la victoire de l'ANC (66,35 % des suffrages) aux élections générales (en progression de 4 % par rapport au score de l'ANC en 1994 tandis que le parti démocratique supplante le Nouveau Parti national). Sa retraite n'est cependant pas inactive, il participe à de nombreuses œuvres caritatives et prend position sur de nombreux sujets liés à l'actualité nationale et internationale.

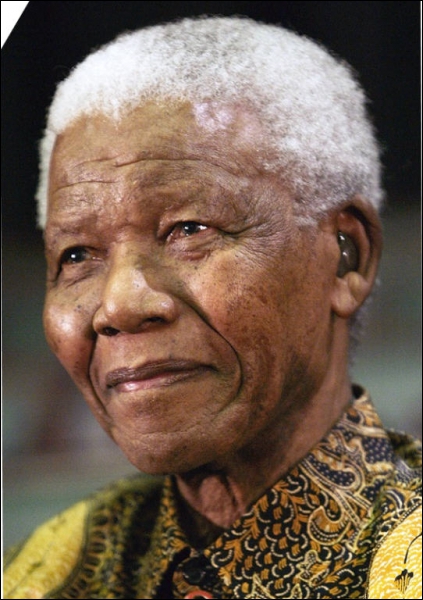

Santé et décès

En juillet 2001, Nelson Mandela est soigné par radiothérapie pendant sept semaines pour un cancer de la prostate. À l'âge de 85 ans, en juin 2004, Mandela annonce qu'il se retire de la vie publique : sa santé décline et il veut passer plus de temps avec sa famille. Il dit qu'il ne veut pas se cacher du public mais qu'il veut être dans la posture « de vous appeler pour demander si je suis le bienvenu, plutôt que d'être appelé pour intervenir ou participer à des événements. Ma demande est donc : ne m'appelez pas, je vous appellerai ». À mesure que les années passent, Nelson Mandela prend de moins en moins position sur les problèmes internationaux et nationaux.

Le quatre-vingt-dixième anniversaire de Nelson Mandela, le 18 juillet 2008, est célébré dans tout le pays avec un concert hommage à Hyde Park dans le cadre de la série de concerts 46664, dont le nom vient du numéro de prisonnier de Mandela. Dans son discours d'anniversaire, Mandela demande aux personnes riches d'aider les pauvres du monde entier.

En juin 2013, souffrant d'infection pulmonaire récidivante, probable séquelle d'une tuberculose contractée lors des 27 années passées en prison, Nelson Mandela est placé sous assistance respiratoire, entre la vie et la mort. Son état s'étant légèrement amélioré, il est néanmoins ramené à son domicile dans un état critique en septembre de cette même année.

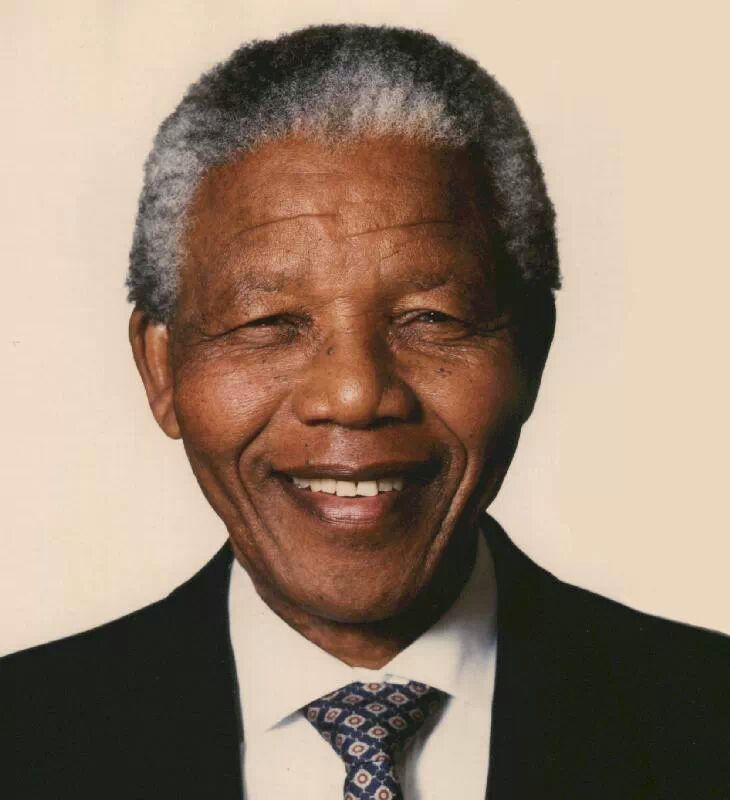

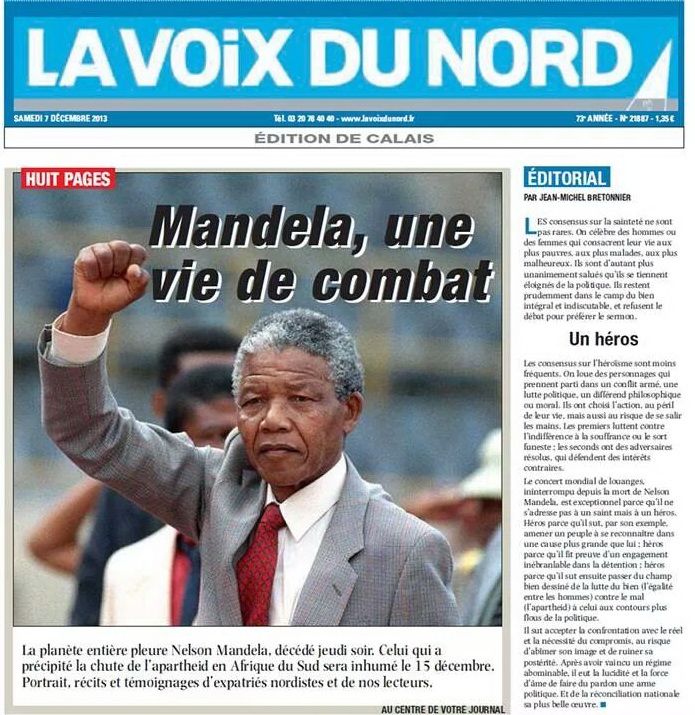

Le président sud-africain Jacob Zuma annonce son décès le 5 décembre 2013 à 22 h 45 lors d'une allocution solennelle. Le chef d'État précise que Mandela est mort « paisiblement » dans sa maison, entouré des siens. Jacob Zuma a également annoncé l'organisation de funérailles nationales, demandant la mise en berne des drapeaux sud-africains à partir du 6 décembre jusqu'après ces funérailles. Il sera inhumé le 15 décembre 2013 dans le village de Qunu situé à environ 30 km de son lieu de naissance et dans lequel il passa une partie de son enfance.

L'ensemble de la communauté internationale s'émeut de la nouvelle, de nombreuses personnalités, dont le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-Moon, rendant hommage de façon unanime à Mandela pour les combats qu'il a menés tout au long de sa vie.

Implications caritatives

La fondation Nelson-Mandela

Pour continuer de lutter pour les valeurs qui lui tiennent à cœur, il crée un fonds d'aide à l'enfance en 1994 et la fondation Nelson-Mandela en 1999 pour favoriser l'éducation, le devoir de mémoire, et l'une de ses priorités, la lutte contre le sida. La fondation est financée en partie par une série de concerts internationaux, les concerts 46664.

La lutte contre le Sida

Nelson Mandela entre en conflit ouvert avec son successeur Thabo Mbeki à propos du sida, lui reprochant, en 2002, de « continuer à débattre alors que des gens meurent », quand Mbeki remet encore en question le lien entre le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et le sida. Il participe à plusieurs conférences internationales contre le sida et s'exprime plusieurs fois sur ce sujet, notamment à l'occasion de la mort de son fils, le 6 janvier 2005, victime du sida. Selon l'Indice de développement humain du Programme des Nations unies pour le développement, l'Afrique du Sud a reculé de trente-cinq places dans le classement mondial entre 1990 et 2005, principalement à cause de l'épidémie de sida.

Soutiens divers

Mandela devient le porte-parole de nombreuses organisations d'aide sociale ou de défense des droits de l'homme. Il soutient le mouvement international Make Poverty History duquel fait partie la campagne ONE. Le tournoi de golf de charité Nelson Mandela, soutenu par, a rapporté plus de vingt millions de rands pour l'aide à l'enfance depuis sa création en 2000. Mandela soutient également SOS Villages d'enfants, la plus grande organisation mondiale dévolue à l'éducation des enfants orphelins ou abandonnés.

Il est intervenu personnellement et avec succès pour que son pays soit désigné en 2004 pays organisateur de la Coupe du monde de football de 2010. Initialement prévu à la cérémonie d'ouverture, il n'y assiste pas, endeuillé par la mort de son arrière petite fille Zenani. Il fait par contre une courte apparition à la cérémonie de clôture le 11 juillet 2010.

Interventions dans la vie politique sud-africaine

Nelson Mandela soutient toujours l'ANC après sa présidence. En 2008, il refuse de se prononcer sur les divisions du parti et annonce qu'il ne soutiendra aucun candidat lors des élections générales de 2009, déclarant qu'il « ne souhaitait pas être mêlé aux combines et aux divisions qui pointent au sein de l'ANC ». Dans un premier temps, il ne fait donc pas de campagne publique pour Jacob Zuma, le président de l'ANC candidat à la présidence du pays, qui fut poursuivi en justice pour plusieurs affaires et qui fait face à une opposition revigorée menée par Helen Zille et au congrès du Peuple, une dissidence d'une faction de l'ANC regroupant d'anciens partisans de Thabo Mbeki. Mais finalement Mandela prend parti en faveur de Zuma à l'occasion de deux rassemblements. Le premier a lieu en février 2009 dans le Cap-Oriental. Par la voix de son petit-fils, Nelson Mandela y confirme son appartenance et son soutien à l'ANC et concrètement son engagement en faveur de Jacob Zuma, ce que refusera de faire Thabo Mbeki. Le second rassemblement en faveur de Zuma auquel Mandela participe, au côté de son ex-femme Winnie Mandela, a lieu le 19 avril 2009, à trois jours des élections générales. Il s'agit alors du dernier grand rassemblement public de l'ANC réunissant quelque cent vingt mille personnes dans un stade de Johannesburg. Dans le discours diffusé qu'il a fait enregistrer, Mandela rappelle au parti ses objectifs principaux qui sont la lutte contre la pauvreté et « la construction d'une société unie et non raciale ».

Interventions dans la politique internationale

Médiateur pour la paix au Burundi

Nelson Mandela devient médiateur au Burundi en février 2000, où il remplace le président tanzanien Julius Nyerere, mort peu avant, et qui avait commencé les négociation en 1998. La guerre civile et le génocide au Burundi avaient fait des dizaines de milliers de morts et des centaines de milliers de réfugiés. Les accords de paix sont signés en août 2000, mais Mandela refuse ensuite d'être médiateur au Kosovo et en République démocratique du Congo mettant en avant son âge avancé face au poids de négociations extrêmement fatigantes.

Opposition à la guerre d'Irak et à George W. Bush

Soldat américain à côté d'un puits de pétrole en feu dans le sud de l'Irak, avril 2003.

En novembre 2001, Nelson Mandela avait présenté ses condoléances à la suite des attentats du 11 septembre et soutenu les opérations en Afghanistan. En juillet 2002, le président George W. Bush l'avait décoré de la Médaille présidentielle de la liberté, l'appelant « l'homme d'État le plus révéré de notre temps ». Mais, en 2002 et 2003, il critique la politique étrangère du président Bush dans plusieurs discours. En janvier 2003, dans un discours prononcé à l'International Women's Forum, Mandela s'oppose fermement à l'attaque des États-Unis et de leurs alliés contre l'Irak, déclenchant la guerre du même nom sans l'aval des Nations unies. Il accuse le président George W. Bush de vouloir « plonger le monde dans l'holocauste », l'accusant d'arrogance et de manque de vision et d'intelligence. Il pense que cette action va diminuer l'influence des Nations unies, soulignant que lui-même aurait soutenu une action contre l'Irak si cela avait été demandé par les Nations unies, et encourage le peuple américain à manifester contre la guerre et les pays dotés d'un droit de véto au conseil de sécurité à l'utiliser. Nelson Mandela accuse Bush d'aller en Irak seulement pour le pétrole, et insinue que la politique de Georges W. Bush et de Tony Blair, alors Premier ministre britannique, ignore les recommandations du secrétaire général Kofi Annan et sont motivées par le racisme.

Il attaque les États-Unis sur leur passé de violations des droits de l'Homme et pour les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki lors de la Seconde Guerre mondiale.

« S'il y a un pays dans le monde qui a commis des atrocités indescriptibles, ce sont les États-Unis d'Amérique. Ils s'en fichent. »

En 2007, le président Bush compare la situation en Irak à celle de l'Afrique du Sud et impute le chaos en Irak à Saddam Hussein, ironisant sur le fait que celui-ci avait empêché l'émergence d'un leader unificateur comme Mandela. Il ajoute que « Nelson Mandela est mort parce que Saddam Hussein a tué tous les Mandela », voulant ainsi marquer l'absence d'un Mandela irakien ; des auditeurs crurent alors que Nelson Mandela lui-même était effectivement mort, ce qui fut démenti par la fondation Nelson-Mandela.

Zimbabwe et Robert Mugabe

En 2000, Nelson Mandela critique le président du Zimbabwe, Robert Mugabe. Mugabe préside depuis vingt ans aux destinées de l'ancienne colonie britannique de Rhodésie du Sud. Il a été très critiqué internationalement pour sa politique répressive, son népotisme et son administration incompétente responsable de l'effondrement économique du pays.

Mandela lui reproche de s'accrocher au pouvoir après vingt ans de mandat et de favoriser le recours à la violence contre les fermiers blancs, propriétaires de la plus grande partie des terres commerciales du pays. En 2007, Mandela essaie de persuader Mugabe de quitter le pouvoir « plus tôt que plus tard », « avec un minimum de dignité », avant d'être « poursuivi comme l'ancien dictateur Augusto Pinochet ». Il engage les Global Elders avec Kofi Annan comme médiateur, mais Mugabe ne fait aucune réponse à ces approches. En juin 2008, au plus fort de la crise de l'élection présidentielle zimbabwéenne, Nelson Mandela condamne « le tragique manque de leadership » au Zimbabwe.

Conflit israélo-palestinien

En 1999, lors d'une visite en Israël et dans la bande de Gaza, Nelson Mandela demande qu'Israël se retire des territoires occupés mais aussi que les pays arabes reconnaissent le droit à Israël d'exister au sein de frontières sûres. Mandela souligne que « cette visite a été faite pour guérir les vieilles blessures causées par les liens entre l'État juif et l'ancien régime de l'apartheid en Afrique du Sud ». Alors qu'il était président en 1997, à l'occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, Nelson Mandela avait envoyé un message de soutien officiel à Yasser Arafat et aux Palestiniens pour leur autodétermination et l'établissement d'un État indépendant dans le cadre du processus de paix.

En 1990, face aux inquiétudes de la communauté juive américaine, Nelson Mandela avait déjà défendu ses liens avec Yasser Arafat et l'OLP qui avaient historiquement toujours soutenu la cause de l'ANC. Il précise alors son organisation s'identifie à l'OLP parce qu'elle combat comme eux pour l'autodétermination mais que l'ANC n'avait jamais remis en question le droit à l'État d'Israël d'exister, mais en dehors des territoires occupés. Auparavant, Nelson Mandela avait comparé la lutte des Palestiniens à celle des noirs sud-africains. Le conseil des Global Elders, dont fait partie Mandela, condamne comme « complètement inexcusable » l'abordage de la flottille pour Gaza par l'armée israélienne qui a fait plusieurs morts civils le 31 mai 2010 et demande la fin du blocus de la bande de Gaza, rappelant que la moitié de son million et demi d'habitants a moins de 18 ans et que le blocus est « internationalement illégal et contre-productif car favorisant les extrémistes ».

Conseil des Global Elders

Le 18 juillet 2007, à l'initiative du milliardaire Richard Branson et du musicien Peter Gabriel, Nelson Mandela, Graça Machel et Desmond Tutu organisent à Johannesburg une assemblée de dirigeants influents du monde entier qui veulent contribuer, à l'aide de leur expérience et de leur sagesse, à résoudre les problèmes les plus importants de la planète. Nelson Mandela annonce la formation de ce conseil des Global Elders (les anciens, ou sages, universels) dans un discours lors de son quatre-vingt-neuvième anniversaire. Desmond Tutu est président du conseil et ses membres fondateurs incluent également Kofi Annan, Ela Bhatt, Gro Harlem Brundtland, Jimmy Carter, Li Zhaoxing, Mary Robinson et Muhammad Yunus.

Mandela explique que « ce groupe peut parler librement et avec audace, travaillant aussi bien de manière publique que de manière officieuse sur toutes sortes de mesures qui doivent être prises. Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit, et donner l'espoir là où règne le désespoir ».

Commercialisation de son image et litige juridique

Nelson Mandela fait aussi l'objet d'une commercialisation de son image qui va de la vente de tee-shirts à son effigie, de cinq cents livres publiés à son sujet, mais aussi d'objets liés à ses fondations contre la pauvreté et le sida, que certains Sud-Africains considèrent comme un excès de consumérisme ou une iconisation à la Che Guevara. Mandela demande que son visage soit retiré de tous les produits mis en vente par sa fondation.

En mai 2005, Nelson Mandela demande à Ismail Ayob, son avoué et ami depuis trente ans, d'arrêter la vente des lithographies signées Mandela et de comptabiliser le produit des ventes. Le conflit mène à des poursuites judiciaires de la part de Mandela. Ayob clame son innocence, mais le conflit refait la une en 2007, quand Ayob promet en justice de rembourser 700 000 rands au fonds d'investissement de Mandela, qu'il avait transférés sans autorisation à un fonds pour les enfants et petits-enfants de Mandela, et lui fait des excuses publiques.

Autres événements

Dans une lettre à Edward Zwick, le réalisateur du film Blood Diamond, Nelson Mandela exprime sa crainte que le public fasse l'amalgame entre les diamants de conflits dénoncés par le film, exploités en temps de guerre et au détriment des populations, et les diamants légalement extraits des mines d'Afrique du Sud, et que cela pénalise les exploitations minières du pays. Le magazine américain The New Republic pense au contraire que cette lettre favorise les producteurs de diamants de conflits, et que la démarche de Mandela est motivée par l'intérêt national et son amitié avec l'ancien directeur de De Beers.

|